先日、購入した書籍「龍の袖」を読んで、坂本龍馬の許嫁だった千葉佐那の人生を振り返る機会を得て、また佐那に対する想いが高まり、再度、北千住へ。

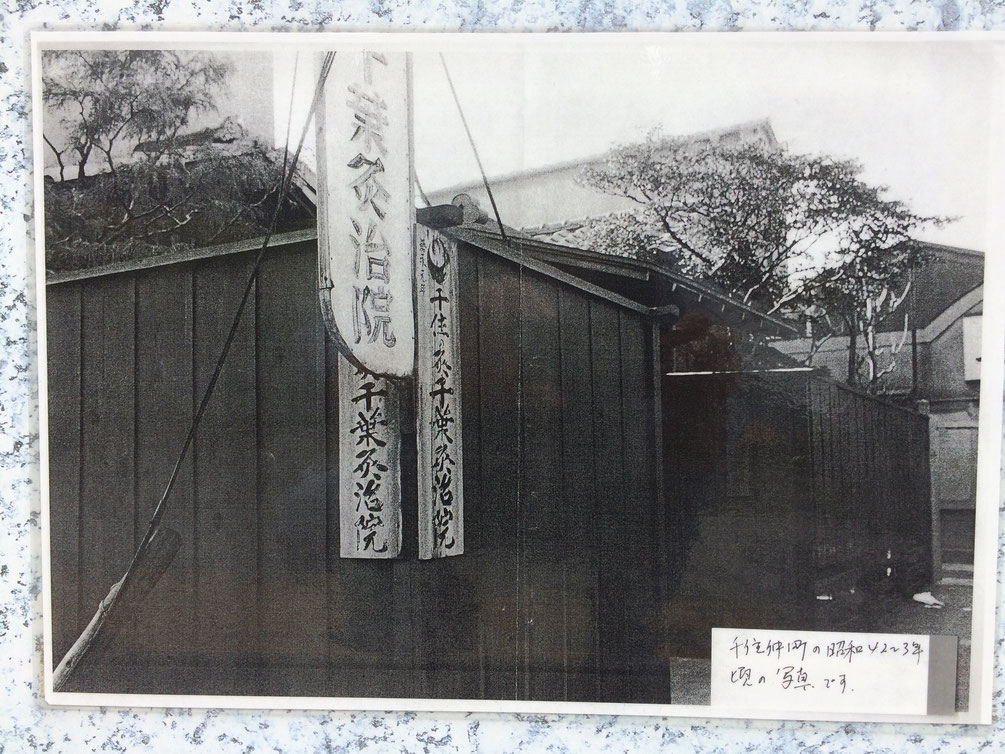

約1年前、ここ北千住の「千葉灸治院跡」を訪ねましたが、その時に比べると説明板などが傷んでいて、佐那ファンの私としては、少し複雑な気分。

《佐那と龍馬の出会い、その後》

龍馬が初めての江戸剣術修行で世話になった桶町千葉定吉道場の娘「佐那」との運命の出会い。

しかし、龍馬はおりょうと結婚し、非業の最期を遂げてしまいます。

この「龍の袖」では龍馬の死後、佐那は父定吉の反対を押し切って結婚したことにもふれています。

その間、やはり龍馬のことが心から消えない佐那は、女として幸せになれなかった。

その後、学習院女子部の舎監を経て、ここ千住の町で千葉灸治院を開業して生計を支えながら暮らし、明治29(1896)年10月15日59歳で亡くなりました。

龍馬は姉乙女にあてた手紙の中で、佐那のことを幼なじみの平井加尾より少しよいと伝えています。

また、宇和島藩8代藩主・伊達宗城が残した記録には、安政3(1856)年に19歳だった佐那が、伊達家の姫君の剣術師範として伊達屋敷に通っていたこと、後に9代藩主となる伊達宗徳(当時27歳)と立ち会って勝ったことが記されています。

「左那ハ、容色モ、両御殿中、第一ニテ」(佐那は2つの伊達江戸屋敷に出入りする女性の中で一番美人である)という宗城の感想も残っています。

どんな女性だったのでしょうか?

残念なことに、いまだに、佐那の写真は見つかっていません。

出来ることなら、世紀の発見により写真が出てきて一度お目にかかりたい。。。

2.千住宿復元模型

足立区立郷土博物館が落成した昭和61(1986)年に作成されたもの。

現在はマルイ10階に展示されています。

当時の家は日光道中に面して店を構え、その奥に住居、蔵が置かれ、その後ろに野菜畑・空き地が続いており、裏木戸で外へ通じていました。

ちょうど短冊のような形で間口が狭くて、奥行きがある「うなぎの寝床」のような造りだったようです。

3.千住本陣跡とその周辺

大名や公家が宿泊した「本陣」があった場所です。

近くには明治天皇行在所(あんざいしょ)がありました。

明治天皇が東北巡幸の際、御休息された中田屋別邸の跡(現在は医院)。

中田屋は江戸時代、千住宿随一と言われた飯盛旅籠で、千住節に「一に中田屋、二に竹のあずま(竹東)、三に相模でとどめさす」と唄われたほどの大店で1000坪ほどあったようです。

*飯盛旅籠

飯盛女(遊女)を置いていた旅籠。

幕府からは飯盛女は禁止されていたが、寛文年間(1661~1671)年になると、幕府は旅籠1軒につき、飯盛女2人までと言う条件付きで、半ば公認した。その後、明和元(1764)年には宿場全体で上限を決める形式に変更し、千住宿では150人まで認められた。

公認された理由の一つとして、千住宿は初宿だったので、宿泊客が少なく、一般の旅人相手の旅籠(平旅籠という)は赤字続きで転廃業も多かった。

この状況で、飯盛旅籠が禁止されると、人馬の継立など幕府の公用の役割を果たすことが困難になる恐れがあったためと言われている。

『宿場の役割』

宿場とは幕府の公用通行に関する役務を提供することを求められていました。

すなわち、「輸送」人馬の継立(つぎたて)、「宿泊」宿泊施設の提供、「通信」書状の伝達(飛脚)。

これらは密接な関係があり、これらをうまく継続していくため、上記のような対策が取られました。

4.千住大門商店街

大門という名前が表すように、このあたり(千住柳町)に、大正8(1919)年、柳町遊郭が造られ、千住宿場町から遊郭が移ってきました。

当時は葦が生え、蓮根の産地でもあった場所で、田んぼと畑しかないような場所でしたが、区画整理が実施され、遊郭9軒が移り、新規に2軒が開業し、11軒で新遊郭がスタートしました。

翌年には40軒を超える規模まで拡大しましたが、大正12(1923)年の関東大震災でかなりの楼が倒壊。

しかし、たくましいもので、約1ヶ月後には営業再開する楼も出たそうです。

戦時中には取り締まりも厳しくなり、衰退しましたが、昭和20(1945)年の空襲で千住地区は焼失したものの、柳町遊郭は免れ被害は少なかったようです。

戦後は赤線の通称で呼ばれる地域として存続し、昭和32年まで続きました。

一方、千住宿場町は置屋と芸者が残り、大正末期から昭和初期頃まで栄えました。

1945年2月26日、ここ見番横丁に爆弾が落ちて、10人以上が亡くなるなど、大きな損害を被り、戦後も復活することはありませんでした。

5.大黒湯

ザ・キング・オブ・銭湯と呼ばれている「大黒湯」です。

残念ながら、ひとっ風呂浴びることは出来ませんでしたが、相当立派な建物ですね。

今でも北千住周辺には8軒もの銭湯があるそうです。

6.横山家住宅

横山家は地漉紙(じすきがみ)問屋・松屋を営んでおり、また伝馬役(人馬の継立のため、必要な人足や馬を用意する役)を務めていました。

江戸時代の日光道中にあった商家は戦災でほとんど焼失しましたが、現在、足立区で唯一残っている2階建ての商家建築です。

横山家には4つの蔵がありましたが、内一つは ”やっちゃば” があった千住河原町に平成4年に移築され、「千住宿歴史プチテラス」として見ることができます。

家屋の中は見ることはできませんが、山岡鉄舟筆による屏風があるそうです。

当時、明治16(1883)年、鉄舟が紙を買いに来たが、金がなく代金の代わりに二双の屏風を書いていったとか・・?

また、慶応4(1868)年、彰義隊が敗走して来た時につけた刀傷が柱に残っているそうです。

7.渡邊鞄

散歩の途中でちょっと寄り道、個性的な鞄のお店を見つけました。

生まれも育ちも千住の店主は父親が鞄職人だったこともあり、あとを継いで、40年になるそうです。

ツイルをはじめ、素材からこだわった鞄は一つ一つが手作りで、同じものがないというのがブランド品にはない良さです。

ただ、こちらのお店、相当見つけにくい場所にあります(笑)。

8.地元の方に教えて頂いた「明日香」で和食ランチ

北千住で美味しいランチを探して歩き回ったものの、中々決まらず困っていましたが、そういう時は地元の方に聞くに限りますね。

そこで教えて頂いたのが日本料理の「明日香」。

実際に行ってみると、1階カウンター席に通されました。

店内はきれいで、中で働く職人さん達の様子がばっちり見えて、そのライブ感もたまりません。

きびきびしたその態度にも好感が持てました。

料理ですが、特に煮物、なかでもカボチャの美味さに仰天です。

あの柔らかさで形がしっかり残っていて、素材の旨味が尋常ではないんです。

もう日本酒の出番でしょ、ということで昼間でしたが思わず頼んでしまいました(笑)。

8月、酷暑の中での街歩きは命に係わるのでお休みです。

また、9月から復活しますのでよろしくお願いします。

コメントをお書きください